皆さんは聞いたことあるでしょうか。

Polyvagal Theory. (ポリヴェーガル理論)

Vagalとは迷走神経(Vagus Nerve)の形容詞です。

Poly vagal theoryとは、直訳すれは

Poly(多)+Vagal(迷走神経の)+Theory(理論)

という事になります。

これがヨガとどんな関係があるか?

イメージがわかない人も多いのではないでしょうか。

また、勉強熱心な方々は

過去にヨガと自律神経の関係について学び、

- 自律神経は交感神経系と副交感神経系に分かれる事。

- 交感神経系はFight Or Flight (闘争か逃避)型であること。

- 副交感神経系はリラックス、安心、安全、などと関連があること

等をすでにご存じかもしれません。

まずは、ポリヴェ―ガル理論とは何か、簡単に解説する所から入っていきましょう。

ポリヴェ―ガル理論とは何か?

目次

ポリヴェ―ガル理論とはアメリカのStephen W Porges 博士が提唱している理論体系です(*1)。

自律神経は過去に交感神経と副交感神経のバランスという二元論で語られてきました。

しかし、こうした二元論では迷走神経パラドックスなど(後ほど解説)を解決できない問題がありました。

ポリヴェ―ガル理論は自律神経を系統発生学的視点から分類し、

より発生学的に新しい神経系がより古いものを支配、調節している点(階層性)

そして外部からの刺激に対して人間がどのように対応しているか(防衛反応をとるのか、友好的なコミュニケーションをとるのか)は実は人間の認知の及ばない反射的な反応であり、

人間は外部からの刺激に対してどのような対応をとるのか自分で選択できない(Neuroception:ニューロセプション)

という概念を体系化したものがポリヴェ―ガル理論の肝になります。

???? という感じだと思います。

Porges博士が50年以上かけて体系化していった概念ですから、急に理解することは難しいと思います。

(実際私も博士の関連文献を一つ、一つと読み砕いていく作業に相当骨が折れました、、、汗)

今回はヨガをより理解するために必要な部分に絞って更に詳しく解説していきます。

ポリヴェ―ガル理論における自律神経の分類

ポリヴェ―ガル理論は系統発生学的視点から自律神経を大きく3つに分類します。

古い順に

- 髄鞘化されていない迷走神経

- 交感神経

- 髄鞘化された迷走神経

ポリヴェ―ガル理論では、より発生的に新しい神経経路が(進化の過程で新たに出来上がった神経経路)

より古い神経経路を通常は支配、調整していると考えています。(階層性)

(先ほど始めに書いたポリヴェ―ガル理論の肝ですね!)

重要な点は、平常時だけでなく、

何らかの理由によってトラブルに遭遇した際に、

より新しい神経経路から順番にそのトラブルに対して対応していく

とポリヴェ―ガル理論では考えている点です。

ヨガを理解するうえで、

ポリヴェ―ガル理論の何が重要かというと、

ポリヴェ―ガル理論は心身の相互作用、

人と人との繋がり、社会性などを

神経生理学的視点から包括的に説明する理論であるという点です。

まだまだ分かりにくいと思うので、いくつか例を挙げます。

例1:暴漢に襲われそうになった際にあなたがとる行動

①相手の敵意を削ごうと、交渉を持ち掛ける

②一目散に逃げだす

③恐怖のあまり身動きが取れず失神してしまう

例2:ジェットコースターに乗った時に何を感じるか

①一緒に乗った友人と、ドキドキワクワクを楽しく共有する

②思ったよりも刺激が強く終始動悸が止まらない(恐怖感)

③刺激が強すぎて気絶してしまう。(失禁!!)

皆さん自身がこうした状況でどのような行動をとるのか??

それは実は自分の頭の中でイメージしている答えと実際は異なっている事があります。

このように、人と人との関わりそして自分が状況状況でどのような行動をとり、

身体がどのように反応するかを包括的に体系化したものがポリヴェ―ガル理論になります。

実際逃げようとして足が動かなかった、というような恐怖体験や、

楽しむつもりで始めたものが

想像以上の恐怖を自分に与えるものである事をやるまで気がつかなかった、

という経験を皆さんはされているのではないでしょうか?

これらがニューロセプションという概念の例になります。

以下もう少し詳しく学んでみましょう。

ただしくどいようですが、

このコンテンツはあくまでも

ポリヴェ―ガル理論をヨガにどのように活かしていくか、

という点で書いていくので

あくまで理論は概説になります。

「もっと詳しく知りたい!!」という方のために最後に参考文献を付けておりますのでそこもご参照下さい。

迷走神経って何?

そもそも迷走神経って何なの?

という方のために簡単に書いておきます。

迷走神経は脳神経の中の10番目(ラテン表記でX)に該当する脳神経です。

脳幹部に迷走神経の中心(核)があります。

多くの場合、迷走神経=副交感神経として語られます。

迷走神経は運動神経と感覚神経の両方を併せ持っています。

その内訳は約80%が感覚神経、約20%が運動神経です。

この約20%の運動神経のうち

髄鞘化されているのは運動神経全体の16%弱しかありません。

感覚神経というのは臓器(末梢)から脳(中枢)へシグナルを送る神経です。

つまり、迷走神経の多くは臓器から脳へシグナルを送っている神経

になります。

以上を踏まえて先ほど記載したポリヴェ―ガル理論における

系統発生学的視点からの自律神経の分類をもう少し詳しく書いていきましょう。

ポリヴェ―ガル理論における自律神経の3分類

おさらいです。

先ほどポリヴェ―ガル理論では

自律神経を系統発生学的視点から3つに分類すると記載しました。

覚えてますか?

- 髄鞘化されていない迷走神経 (一番古い)

- 交感神経 (二番目に古い)

- 髄鞘化された迷走神経 (一番新しい)

この章ではもう少しこの分類を詳しく解説していきます。

まずは一番発生学的に古い髄鞘化されていない迷走神経から解説していきましょう。

★髄鞘化されていない迷走神経★

そもそも髄鞘化というのは神経細胞の軸索をミエリン鞘という

リン脂質の絶縁体が断続的に覆っている事を言います。

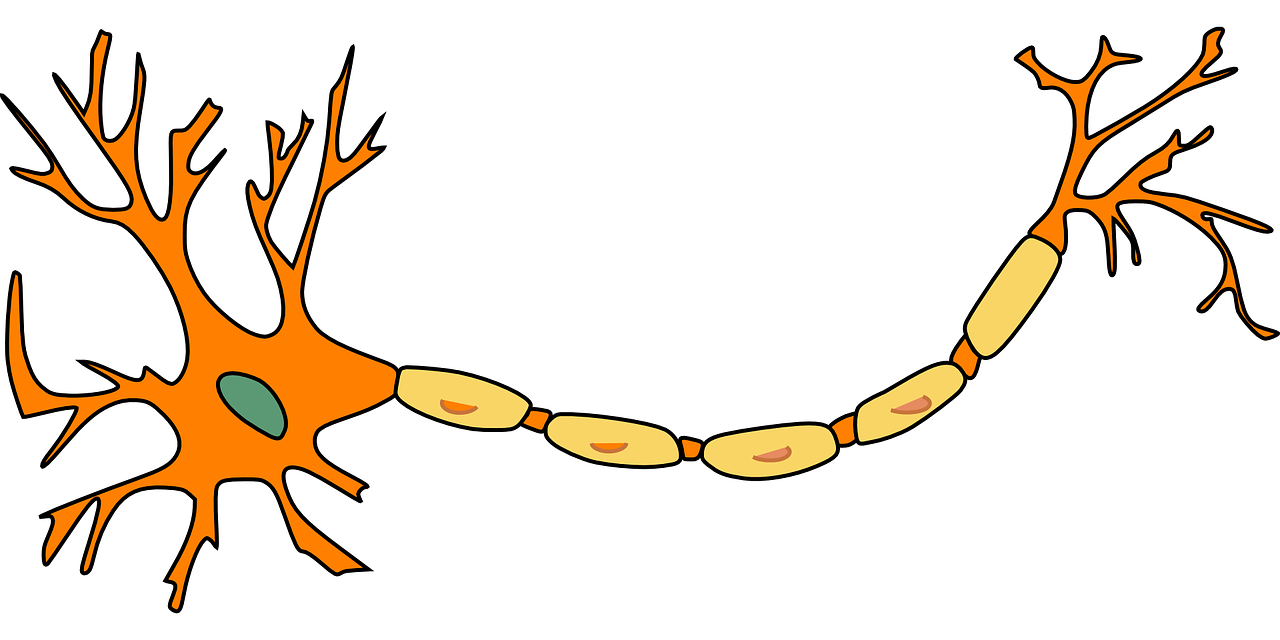

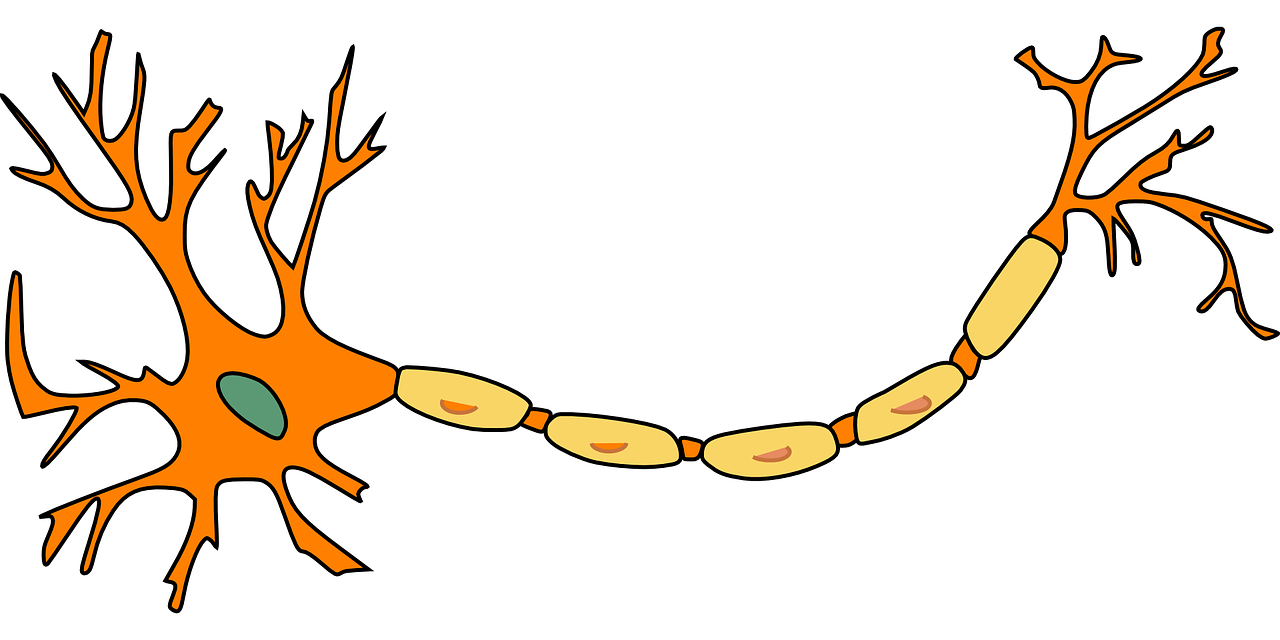

図1

図1は脳神経細胞のフリー画像です。この真ん中にある黄色い米粒のようなものが髄鞘になります。オレンジの神経細胞を黄色いチューブが覆っているイメージです。この黄色いチューブは別の神経細胞に由来します(シュワン細胞やオリゴデンドロサイト)。

髄鞘化により、髄鞘化されていない場合に比べて刺激伝導速度が速くなります。

髄鞘化されていない神経は発生学的により古い神経となります。(それだけ構造が単純という事です。)

何言ってるのかさっぱりわからん。という人は、

とりあえず髄鞘化されていない神経は(無髄神経)発生学的に古い神経なんだな、、、と思っておけばOKです、、、笑。

この発生学的に古い神経はヒトで主に横隔膜より下の内臓の神経制御を行っており、

以下のような役割があります。

★髄鞘化されていない迷走神経の役割★

- 身体が”安全”を感じている時、通常の恒常状態(ホメオスタシス)を維持する役割。

- 主に横隔膜下の内臓からの刺激を脳幹に送る。

- 身体が”安全”を感じていない時、防衛反応として、いわゆるシャットダウン(徐脈、失神、失禁、解離) などを起こす。ポリヴェ―ガル理論ではImmobilizationと述べています。

次に交感神経に行きましょう!

★交感神経★

その後進化の過程の中で、交感神経系が誕生し内臓に影響を与えるようになります。

交感神経系は外部からの刺激に対して動的に作用するために視床下部下垂体系に作用し、

アドレナリンやノルアドレナリンの分泌を調整し、

その結果として血圧、心拍数、呼吸数を上げ、筋肉に効果的に血流を供給し、

来るべき「闘争・逃走反応」に備えます。

交感神経系は上記の髄鞘化されていない迷走神経に拮抗するように作用します。(階層性)

(いわゆる、交感神経VS副交感神経のモデルです。)

★具体的な交感神経の役割★

- 身体が”安全”を感じている時、副交感神経(髄鞘化されていない迷走神経)に拮抗するような作用をし、身体の恒常状態(ホメオスタシス)を維持する役割。

- 身体が”安全”を感じていない時、防衛反応として代謝を上昇させいわゆる戦闘・闘争反応(Fight or Flight)を起こします。ポリヴェ―ガル理論ではMobilizationと述べています。

次に発生学的に一番新しい、髄鞘化された迷走神経の説明に移ります!

★髄鞘化された迷走神経★

先ほどの図1にもう一度登場してもらいましょう

髄鞘は黄色の米粒のような形をした部分でしたね!

髄鞘化された迷走神経は進化の過程の中で

哺乳類にのみ誕生した新しい経路になります。

哺乳類とそれまでの発生学的に下位に該当する生物との違いは、

この髄鞘化された迷走神経ネットワークです。

この髄鞘化された迷走神経は哺乳類に特有の社会性と関連しています。

髄鞘化された迷走神経は

社会的交流に関係する神経経路と脳幹部で重なり合った構造をとっています。

社会的交流に関する神経経路とは、

具体的には表情や声色に関係する頭頸部の筋肉を調整する脳幹領域に繋がっています。

ポリヴェ―ガル理論では

この髄鞘化された迷走神経が

心と体を繋ぐ大切な役割を果たしている、と考えています。

★髄鞘化された迷走神経の役割★

- 身体が”安全である”というサインを受け取った時のみ作用する。

- 上記の古い副交感神経や交感神経による防衛反応を抑制する。

急に出てきた、”安全”という単語が気になってきたかもしれません。

この安全という状況はポリヴェ―ガル理論を理解する上で肝になってきます。

ここで、始めの方で書いた”迷走神経パラドックス”と

今さらっと書いてスルーした”防衛反応”について簡単に説明しておきましょう。

?迷走神経パラドックスとは?

迷走神経パラドックスとはPorges博士が作った造語です。

迷走神経の矛盾とでも翻訳することになりましょうか。

ポリヴェ―ガル理論が体系化される過程の中で解決された研究課題でした。

1990年代始め、迷走神経(副交感神経)が

致命的な症状(徐脈、低血圧、呼吸抑制など)を起こす場合もあれば、

リラックス効果を起こす場合もあり、

どのような機序でこうした効果の違いが起こりうるのか

当時はまだ理論化されていませんでした。

Porges博士がこの迷走神経パラッドックスを解明しようとしていた際、

まだポリヴェ―ガル理論は体系化されていませんでした。

Porges博士はそもそも神経生理学、

なかでも呼吸と心拍の関係を1960年代から研究していました。

研究を通じて呼吸運動(息を吸う、吐く)と迷走神経の関係を発見した博士は、

Respiratory Sinus Arrhythmia(RSA:呼吸洞性不整脈) を定量化する方法を開発しました。

Respiratory Sinus Arrhythmia(RSA:呼吸洞性不整脈)

という言葉が聞き慣れないと思うので、簡単に説明しておきます。

人間の心拍数は実は息を吸う時と吐く時で若干変化しています。

通常は息を吐くときに心拍数が減少し、

息を吸うときに心拍数が増加しています。

この心拍の減少と増加の程度に迷走神経が関係しています。

RSAが見られないという事は、

呼吸という臓器からのシグナルを中枢で適切に受け取り

心臓にフィードバックするという回路に支障が生じている状態を示します。

Porges博士は胎児と新生児を対象とした研究の中で、

正期産の新生児は早産児に比較してRSAの程度が大きい事、

更に胎児に徐脈などの重大な副交感神経刺激による症状が出るとき、

RSAの程度が減弱している時のみである事などを突き止めました。(*2,3)

つまり、迷走神経の心臓への刺激が良くも(RSA)

悪くも(徐脈などの重大な症状)あり、

RSAという良い効果が出ないときに、

悪い効果が出てくるという状況が、

その当時考えられていた神経支配モデル(交感神経VS副交感神経モデル)

では説明がつきませんでした。

この矛盾を迷走神経パラッドックスとPorges博士は名づけ、

さらに研究を重ね、

それが系統発生学的視点から迷走神経を分類する研究に繋がり、

時間をかけてポリヴェ―ガル理論へと発展していきました。

防衛反応

ざっくり言えば危機に瀕した時にどのように行動をとるか、

という事になります。

これまで書いてきたように

発生学的に様々な生き物に生存戦略として防衛反応は刷り込まれています。

例えば、

物音がした時に一目散に逃げだす。

敵に襲われた時に、戦うか、逃げるか即座に選択する。

といった交感神経系による防衛反応。

そしてもう一つは、

蛇に睨まれたカエル(身動きが取れなくなる)

暴漢に襲われた時に無抵抗になり、失神したり、解離したりする

といった副交感神経(髄鞘化されていない古い迷走神経)による防衛反応です。

このように防衛反応には2種類あることを覚えておきましょう。(*1)

更に状況に応じてどちらの防衛反応を選択するのかという点に関して、

実は人とは自分の意志で選択できない、

という点をポリヴェ―ガル理論は

Neruroceptionという概念と共に提唱しています。

さらにこのあたりを学んでいきましょう。

Neuroception:安全であるかどうかの判断を人は無意識に行っている

ポリヴェ―ガル理論では、

人間は外界の状況が安全であるかどうかを判断する際に

毎回意識して状況判断をするのではなく、無意識に瞬時にその状況判断を行い、

その結果として上記3つの自律神経のどの作用を使うかを決めている、

と提唱しています。(*1,4)

つまり、Neruroceptionは認知的プロセスではなく反射です。

人それぞれ環境を無意識に反射的に評価し、

その結果”安全”、”危険”、”生命の危機”を察知して

それに合った社会的関わりや上記の防衛反応を無意識に選択する、と提唱しています。

いったんまとめ

- ポリヴェ―ガル理論は単純な交感神経VS副交感神経という対立モデルを超え、迷走神経パラッドックスを解決する過程の中で得た系統発生学的視点から迷走神経を更に2つに分け、全部で3つの要素で心身の現象を説明する理論である。

- 3つの要素とは。①髄鞘化されていない発生学的に古い迷走神経。②交感神経。③髄鞘化された迷走神経。の3つ。であり、ポリヴェ―ガル理論は発生学的により新しい神経がより発生学的に古い神経をコントロールしていると提唱している。

- ヒトは状況を無意識に瞬時に、自分の意図しない方法で判断している。(Neruroception)

- Neuroceptionの結果、”安全”と判断された場合、髄鞘化された迷走神経による”Social engagement system”が作用して、人と人と関わるために必要な表情であったり、声のトーンといった要素が調整される。また、下位の神経による防衛反応が抑制される。

- Neruroceptionの結果”危険”と判断された場合、髄鞘化された迷走神経による交感神経への上記抑制効果はなくなり、交感神経による防衛反応が惹起される。

- Neruroceptionの結果”命の危機”と判断された場合、髄鞘化されていない一番古い迷走神経によって、失神、失禁、解離などシャットダウン状態が惹起される

お疲れさまでした。

長くなってきたので、いったんここでおしまいにしましょう。

正直まだポリヴェ―ガル理論の何がヨガと繋がってくるのかわからない

という方が大半なのではないでしょうか?

しかし、ポリヴェ―ガル理論の基本を理解しておくことが、

pranayamaが何故リラックス効果があるのか、

トラウマ(PTSDなど)に対して何故pranayamaが有効なのか、

を真に理解するうえで必要になってきます。

次の投稿で、呼吸法とポリヴェ―ガル理論

そして、ポリヴェ―ガル理論における

social engagement systemの更なる説明をしていきます。

今回は二つのパターンをまだ説明しておりません。

一つは、

スポーツなど身体を動かし、興奮状態にあるにも関わらず楽しんで行うときの状態。

もう一つは、

恋人や親子が身を寄せ合い、リラックスしているときの状態。

これらは今回詳しくお話した3つの行動のいわば応用という事になります。

共に理解を深め、日本のヨガをもっと良いものに盛り上げていきましょう!!

参考文献

- Porges SW. The polyvagal perspective. Biol Psychol.2007;74:116-143.

- Porges SW. Vagal tone: a physiologic marker of stress vulnerability. Pediatrics. 1992; 90:498–504.

[PubMed: 1513615] - Reed SF, Ohel G, David R, Porges SW. A neural explanation of fetal heart rate patterns: a test of the

polyvagal theory. Dev Psychobiol. 1999; 35:108–118. [PubMed: 10461125] - Porges SW. Neuroception: a subconscious system for detecting threat and safety. Zero to Three:

Bulletin of the National Center for Clinical Infant Programs. 2004; 24(5):19–24. - The pocket guide to the polyvagal theory, the transformative power of feeling safe.